めぐるめぐる世界の中で

やり直しはできないけれど

出直しはできる

いまを生きる自分の思いは

過去にも未来にも必ず伝わっていくから

先週の投資主体別売買動向は、海外投資家の買い戻しが優勢だった

やれやれ売りの個人投資家が最大の売り手となり

自社株買いと年金の信託銀行がコンスタントに買っている

目先は日経平均が35000を挟んで揉み合うとの見方でいる

昨日は円安傾向が強まったことから米国株にアウトパフォーム

買い入れ観測がくすぶる年金勢が35000超でも買うのか?

昨年7月から大きく売り越す海外投資家が本格的に買い戻すか?

日銀の利上げ観測が後退する現状をどう捉えているか?

彼らが動けばプライム売買代金の増加と共に大型株が

小型株にアウトパフォームする展開が続くことになるんだろうなあ

さて、出直しがあるのか

いいことのように受け止められるのだろうけれど・・・

さてさて

株の最低投資金額、10万円程度に引き下げ 東証が全上場企業に要請

【イブニングスクープ】

東京証券取引所は、株式投資に必要な最低投資金額を10万円程度に引き下げるよう全上場企業に要請する。現在は上場規程で50万円未満を努力義務として定める。投資単位の大幅な引き下げで若年層も少額から日本株を購入できる環境を整え、国民資産の「貯蓄から投資へ」のシフトを後押しする。

有識者や実務家を集めた勉強会の報告書案を24日に公表する。個人の少額投資を後押しするための東証の行動計画を盛り込む。

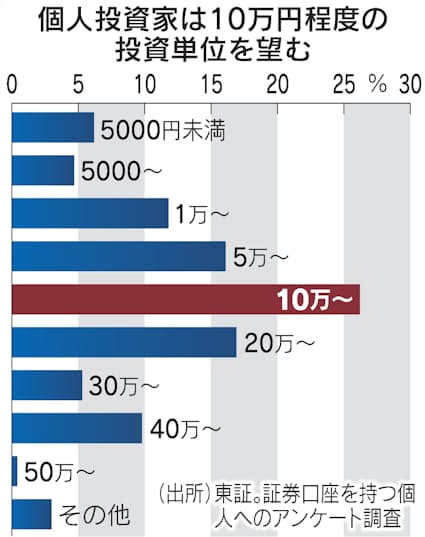

東証が2024年10〜11月に実施した約1万人の個人投資家アンケートでは、求める投資金額の水準として「10万円程度」とする回答比率が26.2%で最も多かった。この結果を踏まえ、10万円程度を意識した株式分割を上場企業に求める。23日現在では東証全上場企業の6割、プライム上場企業に限ると8割の最低投資金額が10万円を上回っている。

日本株の最低投資金額は海外市場と比べて高く、個人の個別株投資が広がりを欠く大きな理由になってきた。日本株には100株単位で売買する「単元株」というルールがある。株価が1000円の銘柄なら投資単位は10万円となる。東証全体の中央値(3月末時点)は13万円程度、プライムに限れば約20万円に達する。

一方、欧米市場では1株単位で株を購入できるため、米S&P500種株価指数の構成銘柄は1.8万円程度(中央値)と日本株の10分の1の金額で購入できる。ドイツやフランスは1万円を下回り、オーストラリアは数百円単位で買える。

最低投資金額が100万円を超える銘柄も東証には30銘柄ほどある。例えば「ユニクロ」を展開するファーストリテイリング株を買うには約460万円がかかり、成長投資枠上限が年240万円の新NISA(少額投資非課税制度)の枠組みでは購入できない。一方、米アップル株は約200ドル(約2万8000円)で買える。

報告書案には、投資金額の引き下げに向けた課題も列挙する。企業の間には、投資金額の引き下げで株主数が大幅に増える結果、株主に送付する株主総会関連書類の費用が膨らんだり、株主総会の運営が煩雑になったりする点を懸念する声がある。

行動計画にはこうした課題の解決に向け、総会関連書類の電子化の周知や、書類そのものの削減に向けた関係団体との検討も盛り込む。「バーチャル株主総会」の普及に向けた対応策も協議する。

もっとも、今回は100株単位で売買する単元株制度そのものには手を付けない。単元株制度を定めた会社法改正の議論をにらみつつ、欧米市場と同様の1株単位への引き下げも中長期の検討事項として位置づける。

東証が個人株主数の拡大を企業に促すのは、政策保有株の売却が進む中、長期的に経営を支える株主づくりが重要な課題に浮上している現状がある。

機関投資家と異なった投資行動をとる個人の保有が増えれば、株価変動の抑制や株式の流動性向上にもつながる。東証は、投資単位の引き下げを企業価値を高める資本政策の中核のひとつと位置づけ、上場企業に自発的に方策を定めるよう求める。